耳の形を変える手術治療をいろいろ行なっています

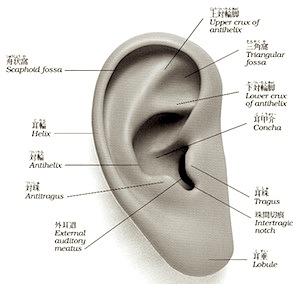

耳(耳介、外耳)の形は個人によってばらつきが大きく「正しい耳の形」はありません。しかし、人それぞれに美しく見える耳のイメージはあります。(上のイメージ写真はそれぞれに形は違いますが、どれも正常な耳です。)耳の形は目や鼻などに比べ人目を引くことが少ないものの、個性を引き立て魅力的に見せる重要なパーツです。

耳(耳介、外耳)の形は、けがや病気、また生まれつきによって様々な変形やトラブルを起こすことがあります。しかし、従来の耳鼻科診療では「耳の聞こえ」を主に扱うため形についてはあまり関心を払ってきませんでした。

眼科領域では最近目の形(見た目)を中心に扱う「眼形成」という分野が発達し、専門として治療にあたる医師や施設も見られるようになりましたが、耳介に関しては、形の治療は主に形成外科が担当しています。治療法は主に手術になります。

耳の形は様々な手術治療が可能です。このページでは主に自費治療で行う「耳介形成手術」やそれに付随する手術治療について説明しますピアストラブルやかぶれ、耳のできものなど耳のトラブルには一般の皮膚科や形成外科で扱うものもありますが、それについては別のページで説明します。

医療広告ガイドラインに準拠したウェブサイトの適正化に向けての取組について

このページの記載は「保険診療と同一の手術その他の治療の方法に該当することを確認できない治療方法」であり、かつ「自由診療にかかる主なリスク、副作用等に関する事項についての情報提供」がないとのことです。

ご指摘により、耳介形成手術は保険適応はないが保険診療と同一の方法で行う手術であることを明示し、リスクについての記述を追加することとしました。

以下の説明は、厚生労働省の医療広告ガイドラインにより記述が義務付けられているとのことで追加しました

(自由診療に係る通常行う治療内容・費用・リスクに関する情報提供)

大江橋クリニックで行なっている様々な耳(耳介、外耳)の形を変える手術は、技術的には保険で行う耳介形成手術等と同等のものです。しかし見た目の改善(美容)を目的と治療であるため、通常は保険治療の適応となりません。個別・具体的な費用は左の「自費料金表」を参照してください。

一例として、耳介軟骨の形成を伴う手術の費用は、令和7年版料金表では通常片側33万円(税込)となります。軟骨移植術や皮弁形成術、植皮術などを併用する場合や、他院手術後の複雑な変形を矯正する場合などは追加の手術費用と合わせて片側55万円程度になることがあります。そうした必要がある場合は予約時にご説明します。手術当日や術後に、前もって説明していなかった追加費用を請求することはありません。美容手術を予約するには最初に診察を受けていただく必要があり、手術料の他に初診料、血液検査料、手術予約料がかかります。また術後の診察も自費になります。それぞれ、自費診療の料金表のページの該当欄に説明があります。

手術は局所麻酔で行いますが、軟骨形成を伴う場合には術後の痛みは避けられません。通常は術後に痛み止めを内服していただくことで痛みの軽減を図っています。通常の外科手術と同様、術後の腫れ・出血・痛みや術後感染、術後の変形の再発(再手術が必要となることもある)などのリスクがあります。また術前の患部の状態や体質・体調などによって所期の結果が得られない場合もあります。医療の性質上、治療に誠意をつくした後の結果を保証することはできません。ご期待に添えなかった場合の再手術・他院紹介・術後後遺症の治療等に関しては改めてご相談に応じます。その他の稀なリスクや合併症などについては、診察時に詳しく説明します。治療の概要は具体的な手術の項目を参考にしてください。

注:厚生労働省によれば「個々の患者の状態等により当然に治療等の結果は異なるものである」ので「複数の症例写真を掲載する場合においては、それぞれのビフォーアフター写真に対して詳細な説明」が必要とのことです。まさにその通りであり、そのために複数の症例写真を説明つきで掲載しているのでですが、複数の症例をまとめて説明を付すことは認められないそうです。「画像こそ万人に直感的にわかる言語によらない説明である」とと思うのですが、一般人は「1枚の写真を見て全ての人が同じ経過を辿ると誤解する」という見下したお考えをお持ちのようです。また、詳細な説明とは金額説明のことのようで、治療にいくらかかるのか、という、医療である以上本質的に不確定で個々の事情によって異なり、医療を受ける立場の人にとってはむしろ枝葉末節である部分にこだわりがあるようです。消費者センターなどなら理解できるのですが、厚生労働省はむしろ医療にはそうした考えは馴染まないことを啓発する立場のはずです。予算を握られているとはいえ、本来ならば医療費をもっと増やせと戦うべきなのに財務省の下請けみたいな考え方です。だから医療費が適切に増えないのだと思います。医療に対する偏見を持った人がいるのは仕方のないことですが、医療を守り育てる立場の厚生労働省と関連団体が、一般人以上に偏見を持ち医療の本質を理解できないのは悲しいことです。