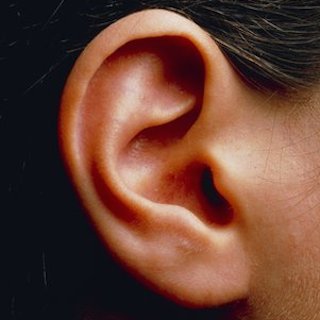

1 立ち耳の概念

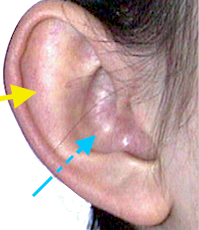

立ち耳は対耳輪上脚(第2脚)の折れ込みが浅いだけでなく耳甲介も頭部に密着していない事が多い。(右図参照)

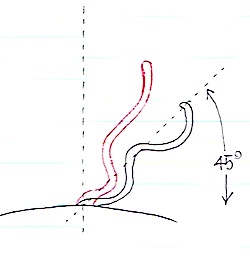

いわゆる正常な耳介の角度は後方に対して135度程度(後ろから見て45度)と言われているが(黒線)、立ち耳では耳介を後ろに倒す後耳介筋の発育が悪く基質化しており、耳介軟骨の前葉と後葉の発育バランスの乱れから、軟骨の折れ込みが弱い。

このため耳介は頭蓋に対して直角に近い角度で立ち上がる。

特に耳輪と対耳輪の間の「舟状窩」が広く平らなため、耳介上方が大きく広がって見える。

2 クローズ法を含む糸で縛るだけの手術

瞼の埋没法に倣った、切開せずに糸で軟骨を縫合し、糸の端を埋没させてしまう手術が流行しているが、この方法では対耳輪の折れ込みを強くする以外のことは基本的にできない。

従って耳の基部を後ろに寝かす事はできず、また耳輪部分のカーブを調整する事もできない。

そのため出来上がった耳は、耳介の上方のみを後ろに倒しただけの、不自然に折れた耳となり、より大きく修正しようとすれば折れ曲がりはより強くなる。

また、耳介軟骨は弾性軟骨で非常にもとに戻る力が強いため、糸が切れたり外れたりすれば簡単に戻ってしまう。

3 従来行なっていた手術

上記の欠点をカバーするには、耳介後面の組織を十分に切除するとともに、耳介前面の軟骨にも操作を加えなければならない。

すなわち、以前は下記のような手術を行なっていた。

- 耳介後面の基部(耳の付け根)を切開して後耳介筋を含む組織を切除(図の斜線部、①)

- 耳介後面の対耳輪の裏に相当する部分を切開し、対耳輪の裏側の組織を切除

- その切開から皮膚を剥離して、服を脱がせるように軟骨を前面まですべて露出させる

- 耳介前面の軟骨膜に浅く切れ込みを縦横にいれ、軟骨のカーブを調整する

- 対耳輪の後面に糸をかけ、対耳輪の曲がりをナイロン糸で調整する(③を裏側のみで行なう)

- 皮膚を被せ、隙間ができないように凹凸部分はすべてスポンジやガーゼを縫い付けて圧迫する

- 耳甲介の裏側を頭蓋骨の骨膜に固定して耳介全体を後ろに倒す

- 切開した部分を縫合し、血種ができないように厳重にドレッシングする

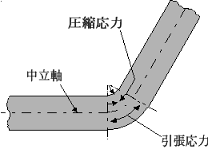

このような面倒な方法を用いるのは、耳介軟骨が弾性軟骨であって、右図のように糸で縛るだけでは圧縮された軟骨の反発力が強まり(弓を強く引いた場合のようなもの)太い糸をたくさんかけないと矯正できず、いわば力任せに軟骨を折ることになるためきれいな形に調整できないからである。

下図のように軟骨膜を浅く切開すると、軟骨は力学的に無理なく、自然に開いて曲がるため、糸で形を整えやすいだけでなく、切開の方向でカーブの曲がりを調節できるのだ。

4 現在行なっている改良型の手術

上記の従来型手術は、仕上がりはきれいなのだが侵襲が大きく、特に耳の皮膚を一旦すべて軟骨からはがしてしまうため、元通りに密着するのに時間もかかり、赤みや腫れが非常に長引くという欠点があった。血腫が生じないように吸引を行なったり、圧迫ガーゼも大きくなるため、術後のダウンタイムが長く、患者さんの苦痛も比較的大きかった。

そこで、現在では耳介後面基部の切開、組織切除、耳介全体を倒す処理を最初に行なった後は、耳介前面の耳輪の内側を切開し、皮膚の剥離は耳介前面だけに止めている。

この方法では対耳輪の裏面の組織を十分に切除できない事と、糸の結び目が表面にきてしまう事が欠点となるが、結び目は軟骨に小さな孔をあけて埋没させる事で対応できる。剥離が前面だけなので回復は早い。(ただし前面の赤みは皮膚を剥離するので必発であり、目立たないとはいえ耳前面に切開線が来るので、縫合はより慎重にする必要がある。)

耳輪のカーブは、耳介軟骨を一部切除して縫合する事により調節できるので、現時点では通常の立ち耳にはよい術式ではないかと考えている。