【 完全予約制 】予約の取り方 ▶︎

眼瞼下垂症 治療編 1

〜 about Diagnosis of Blephaloptosis 〜

大江橋クリニックは眼瞼下垂症の診断・治療に力を入れています

手術を成功させるためには、まず正しく診断することが大切です

眼瞼下垂の手術について

眼瞼下垂の治療法と適応

眼瞼下垂の手術は、先天性で筋肉の働きがほとんどない場合と、後天性で瞼の開閉自体には支障がない場合とで大きく異なります。

そのため眼瞼挙筋機能の評価は、とても重要なポイントです。

当院では、先天性の一部のものを除き、基本的に眼瞼挙筋短縮/前転法を基本とした術式を用いています。

症状により、腱膜のタッキングのみを行ったり、眼輪筋・脂肪組織の切除を追加したりしますが術式によって費用が異なることはありません。

(手術に際しては美容的な側面にも十分注意を払いますが、重瞼幅何ミリ等の細かなご注文には一部応じかねる場合もあります。)

先天性の場合でも、いくらかでも筋肉の働きがあれば、通常はまず「挙筋短縮/前転法」が適応になります。しかしこの方法で効果がない場合は「吊り上げ法」による手術が必要となります。

眼瞼挙筋の機能評価

先天性の重度の眼瞼下垂では、眼瞼挙筋の完全欠損、または非常に菲薄化して収縮力の全くない場合、脂肪変性に陥って筋線維が乏しい場合などがあり、この場合は挙筋を前転しても収縮の強化が期待できないので最初から筋膜や人工物による吊上げ術を行なうべきだとする考え方があります。

しかし、横走靭帯が欠損していない限り、挙筋前転法と同じ方法で瞼板を靭帯に固定して吊り上げる手術が可能です。

この方法では吊上げ効果は限られますが上眼瞼のカーブが自然に保たれるので外見上の違和感が少なく、術後の回復も早いのでまず試みるべきでしょう。

挙筋機能があれば、前転の程度により開瞼をある程度コントロールできます。

多くの後天性(大人になってから症状が出てくる)眼瞼下垂では、挙筋機能は全く正常である場合がほとんどなので、タッキングのみでも症状は劇的に改善します。

しかし、やや古い術式で手術を受けた患者さんの再手術では、様々な重要部品が切除されたり切断されたりしている事が多く、必ずしも思い通りの手術ができるとは限りません。

眼瞼痙攣を合併した眼瞼下垂について

眼瞼下垂と自己診断して受診される方の中に、眼瞼痙攣の症状のために目が開けにくいのではないかと思われる患者さんが時々います。

痙攣症状があっても通常の眼瞼下垂の手術で瞼は開きやすくなりますが、眉をしかめる(眉間に縦じわが入る)、額やこめかみの重い感じ、肩こりなどの自律神経症状などには効果がないため、むしろ術前より辛いと感じる方もいます。

大江橋クリニックでは、眼瞼痙攣を疑った場合、手術前に神経内科の診察を受けるようお勧めしております。

腱膜性眼瞼下垂でも瞼板と挙筋腱膜は外れていない?

定型的な眼瞼下垂の手術を行っていると、眼窩隔膜と挙筋腱膜の移行部であるいわゆるwhite lineが瞼板の上方にずり上がって、薄い結膜(とミュラー筋)を透かして角膜の黒い色が透見できることがあります。

一部の医師は、これは手術の過程で付着していたものを剥がしてしまい(医原的に)外れたものであって、元々は外れていない、外れるはずがないと主張しています。

しかし様々な患者さんを見ていると、やはり術前から外れていたと考えた方が症状の説明がつく場合も多く、なかなか信じることができません。

いわゆる信州大学方式(松尾式)の手術について

一部の患者さんの間に、症状や原因に関わらず、いわゆる「松尾式」手術が「最も良い方法である」という迷信のようなものが流行し、その結果特定の医療機関がひどく混雑したり、未熟な技量の医師が「松尾式」をうたって患者を集めたりしているようです。

私の考えでは、信州大学方式はその診断方法や考え方に特徴があるのであって、手術法自体は全国各地でふつうに行われている方法と比べて特に変わったものではないというふうに認識しています。

大半の後天性眼瞼下垂は、ある程度経験を積んだ形成外科医であればまずまずの手術結果を出せるものだと考えます。

むしろ、術後のケアやテーピングなど、手術以外の細かな点が手術結果を左右しますので、忙しすぎる医療機関や遠くて通いにくい病院は避けるのが賢明です。まず近くのお医者さんに相談しましょう。何か些細なトラブルがあったときに、すぐに診てもらえるというのが一番大切な点だと思います。

いわゆるミュラー筋タッキング後の眼瞼痙攣について

眼瞼下垂の症状のうちいわゆる自律神経症状(肩こり、吐き気、頭痛、うつ症状など多彩な症状を含みます)が自律神経の支配下にあるミュラー筋の過緊張にあるという考え方から、以前は分離せず一体のものとして切除していたミュラー筋と眼瞼挙筋(動眼神経支配)を別々に扱う術式が生まれ、症状と無関係にミュラー筋のみを縫い縮めたり、あるいは逆にミュラー筋に一切手をつけないという医師も現れました。

その結果一部の施設で、術後にかえって症状が悪化したり眼瞼痙攣が誘発される患者さんが増加したと聞き及んでいます。

大半の後天性眼瞼下垂は、眼瞼挙筋腱膜をきちんと同定し、所定の位置に縫合する事によってまずまずの手術結果を出せるものだと考えます。ミュラー筋の処理は、術中所見によってその都度決定すべきではないでしょうか。

患者さんの中には軽度の先天性眼瞼下垂をもともと持っていたと思われる方もいれば、美容手術やアートメイクなどで瘢痕が充満し、瞼が正常な構造ではなくなってしまった方もおられます。こうした個人差を考慮せずに、同一の術式を当てはめる事が良くない結果を生んでいるのではないかと想像します。〇〇式、にこだわらず、ある程度経験を積んだ医師に手術を任せる事が、良い結果を出す最善の方法ではないかと考えます。

前転法と短縮法

一部の患者さんの間に、挙筋前転法は前転(前に引っ張る)だけで眼瞼挙筋を切り取らないので安全だが、挙筋短縮法は筋肉を切り取って捨ててしまうのであぶない、というような、不確かな知識に基づいた間違った情報が流布しています。

私は自分の行なっている手術を短縮/前転法と名付けていますが、これは前転もし短縮もされるためこう呼んでいます。筋膜を前に引き出すことを「前転」といい、筋膜の実質的な長さを短縮するために前転するわけです。患者さんは「術式の名前」に騙される傾向がありますが、実際には同じ名前の手術法でも医師によって細部は少しずつ異なり、「術式の名前」はあまり意味がありません。これは右上に述べた「松尾式(松尾法・信州大学方式等々)」と呼ばれる方法でも同じです。それぞれの医師が自分なりの味付けを行って効果的と思われる方法で手術を行っています。術式名ではなく医師の技量に信頼が置けるかどうか判断して下さい。

目頭切開や下眼瞼のたるみ取りを一緒にしてもよい?

目頭切開を一緒にしたい、この際下瞼のたるみもとりたい、という方もいますが、お勧めしません。

眼瞼挙筋の調整は、瞼周囲のいろいろな筋肉のバランスに影響を及ぼします。できれば3ヶ月〜6ヶ月以上経って傷が落ち着いてからにした方が無難です。

目頭切開を希望される方は、いくらかでも眼の開きを大きく見せたいと考えておられるようですが、眼瞼下垂の手術単独で自然にぱっちりとした瞼になりますし、切開線の工夫により平行二重を作成することも可能です。

下眼瞼のたるみや三白眼は眼瞼下垂が改善すると同時に改善することも多いので、経過を見ることを強くお勧めしています。

麻酔について

瞼の手術は、開き具合や形の調節が重要なウエイトを占めるため、局所麻酔の注射で行います。

痛くない麻酔を目指すため、医師によっていろいろな方法が工夫されていますが(瞼の裏側「結膜側」に最初に針を刺す方が痛くないとか、目頭に最初に針を刺した方が痛くないとか、点眼「目薬」麻酔を先にするとか、麻酔薬にアルカリ性の薬品を混ぜるとか、細い針を使うとか、自動注入器を使うとか実に様々)、私は私なりのノウハウを持っており、いろいろな美容外科を渡り歩いた患者さんに聞いたところでは、痛みの少ない方であるらしいので麻酔の注射には自信を持っています。

ただし、何度も手術を繰り返して瞼の中が傷になっている方や体調・皮膚の状態によっては、やはりある程度の痛みは避けられません。一般に手術を繰り返すほど痛みも腫れも増す傾向にあるので、できる限り1回の手術で結果を出すように心がけています。

なお、麻酔の量が少ないから腫れない、というのは俗説でありあまり根拠がないと思っています。痛いのを我慢することの方が後で大きく腫れる原因になります。しっかりと麻酔をして痛くない手術をしましょう。

手術法について

- 手術台に仰向けになり、写真撮影とマーキングをします

- 色のつかない消毒液で顔の消毒をします

- 顔の上に目の部分だけ丸い穴の開いたシーツをかけます

- 片方ずつ(通常は右から)計測してインクで印を付けます

- 目尻側の皮膚の表面から徐々に内側に向けて麻酔の注射をします

- 印を付けた部分の皮膚と眼輪筋をメスで切開し、必要な幅を切除します

- 眼輪筋の一部と瞼板前組織を睫毛の生え際近くまで切除します

- 切開線の上下に糸を掛けて手術部位を展開します

- 眼窩隔膜と眼瞼挙筋腱膜の接合部を見つけ、位置を確認します

- 必要であれば隔膜を切開し、結膜と眼瞼挙筋腱膜を剥離します

- 眼瞼挙筋腱膜を必要なだけ前転して瞼板に縫合します(通常は3箇所)

- 目の開き方を確かめてから牽引糸を外し、切開部を連続縫合します

- 通常はガーゼとテープで厳重に圧迫固定して終了します

術後の経過とケアについて

- 手術当日は顔を洗えません(洗髪、入浴等も控えていただきます)

- コンタクトレンズは約2週間お休みいただきます

- お渡しする内服薬は必ずすべて飲みきってください

- アイメイクは抜糸まで1週間程度お休みください

- 当日よりも翌日の朝の方がまぶたは腫れます

- マッサージやエステは腫れが引くまで行わないでください

- むくみをとる目的での利尿剤の服用は逆効果になります

- 翌日に診察を受けて異常のない事を確認させてください

- 腫れや傷跡の赤みは人により数ヶ月続く場合があります

- タバコは傷の治りを極端に遅らせますので術後のみでなく術前もお勧めしません

- 食事の制限はありませんがアルコールは控えてください

- 腫れが引くと二重の幅は徐々に狭くなります

症例

すでに手術を受けている場合

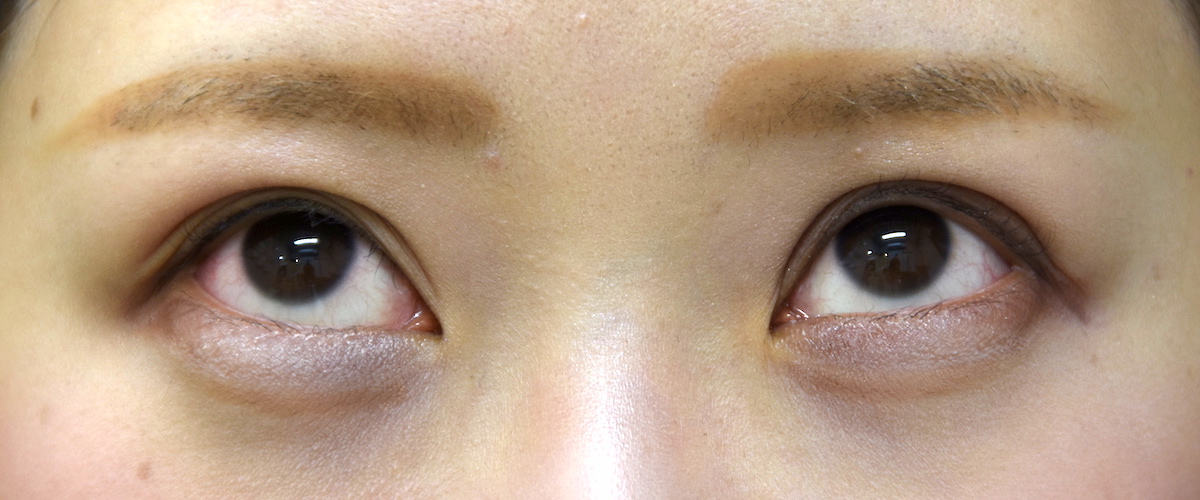

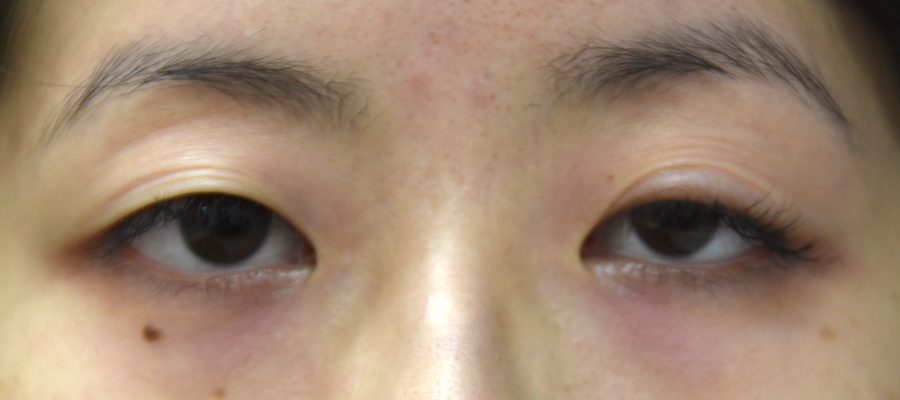

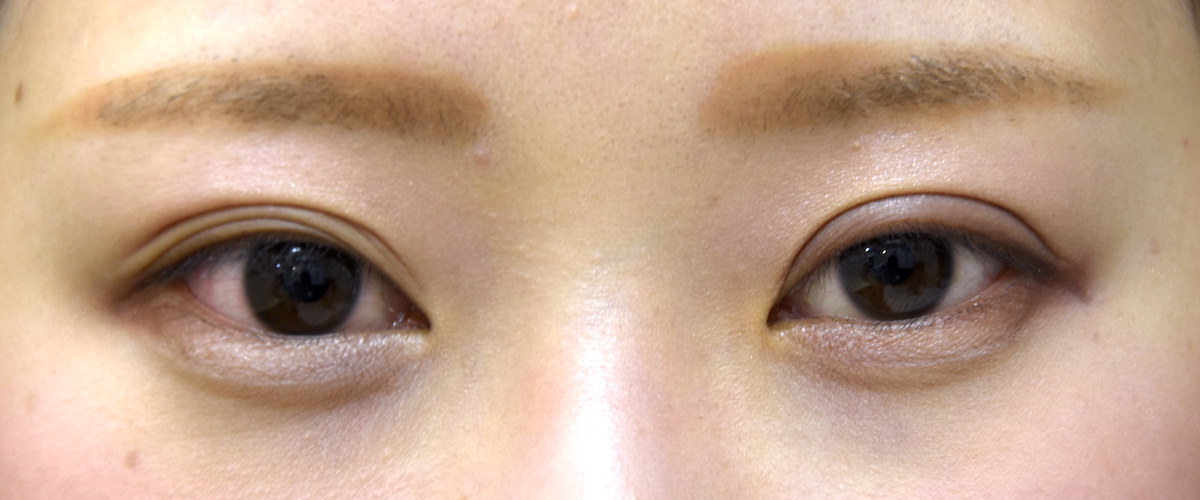

他院で手術したが結果が良くなかった例(1)

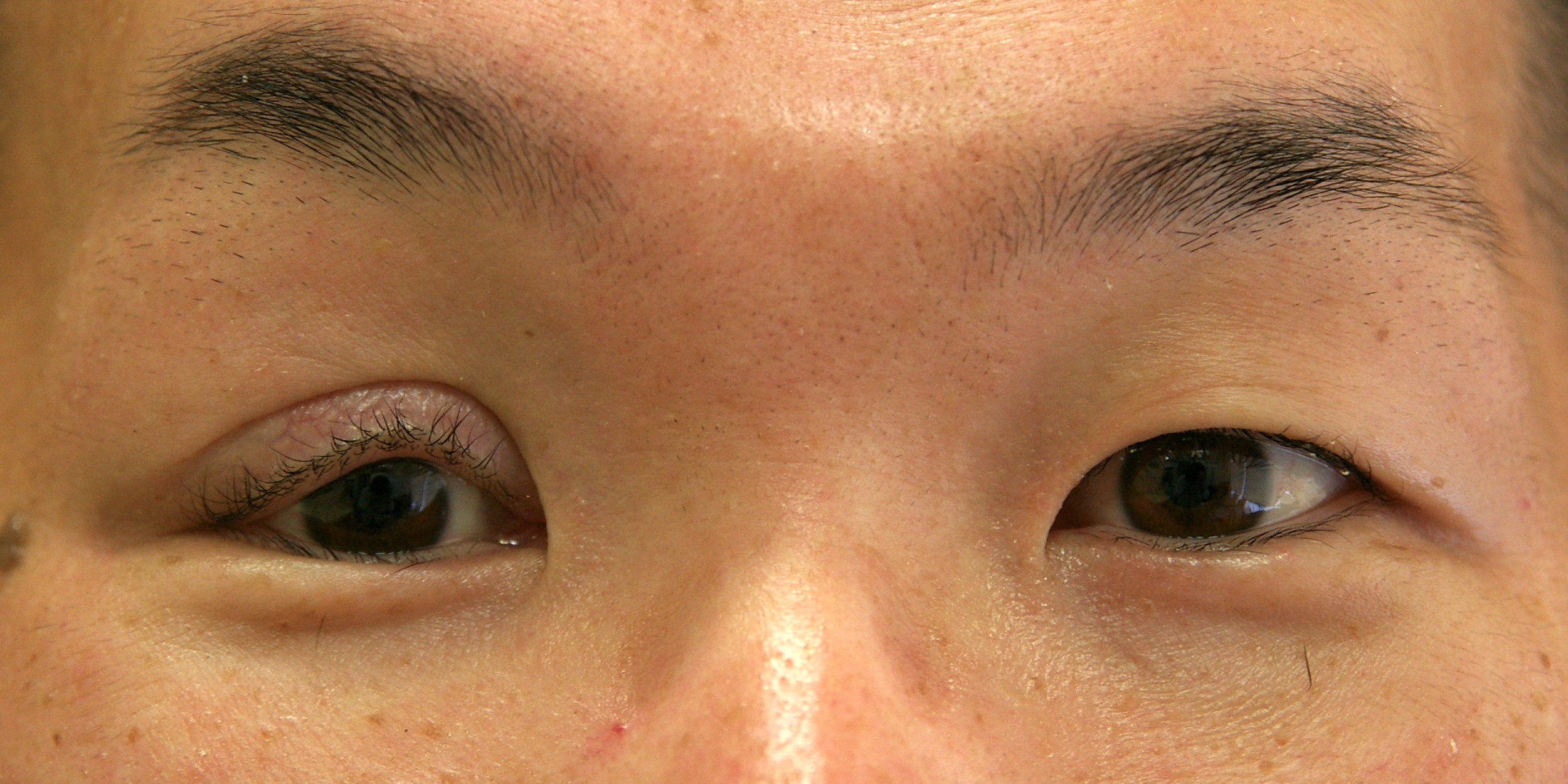

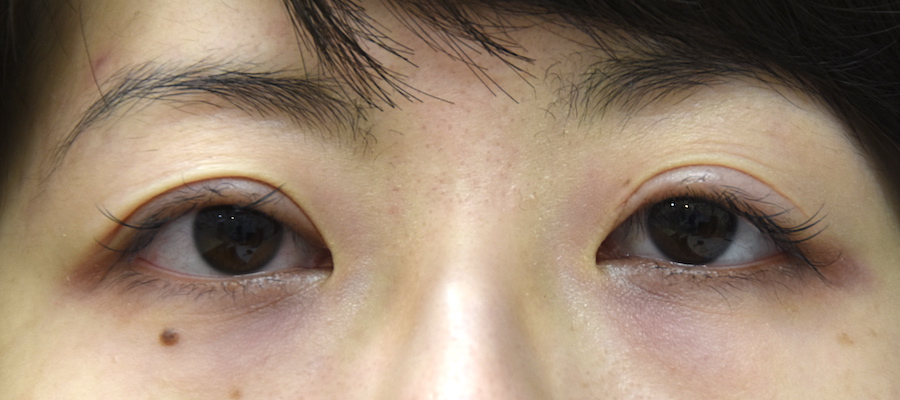

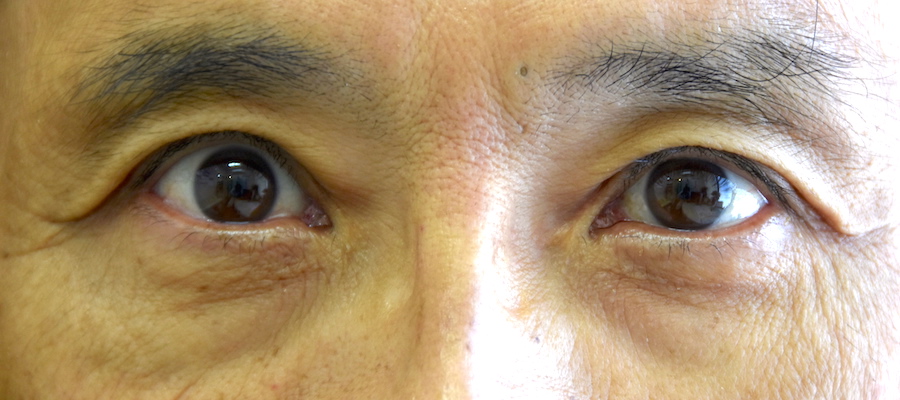

左の患者さんは、右眼の先天性眼瞼下垂症に対してすでに複数の病院(いずれも大阪では著名な形成外科のある病院です)で4回の眼瞼下垂症手術を受けています。

前項で説明したように、先天性では健側と全く同じようにぱっちり開けようと思うと色々な不具合が出ることもあるので、多少開き加減が少なく左右差があっても我慢しなければならないことがあるのですが、この患者さんはそうした説明を十分に受けなかったため、もう少しもう少しと手術を繰り返した末、こうした結果になってしまったようです。確かに瞼は開いてはいるのですが、非常に不自然な外観です。

手術を繰り返したことで、眉の下が大きく陥凹して不自然にくっきりした幅広の二重瞼になっています。この患者さんの場合には、眼瞼下垂そのものは前医の手術で一応治っていますので、形の不自然さを改善する目的で手術をしました。

瞼の中は傷痕の硬い組織で充満しており、眼輪筋などの筋肉も眼窩脂肪も大部分切除され、本格的に改善するには脂肪移植が必要でしたが、そこまでは望まないということで二重のラインを浅くするにとどめることにしました。(癒着した二重のラインを浅くするのは、脂肪移植なしではかなり難しい手術になります。)

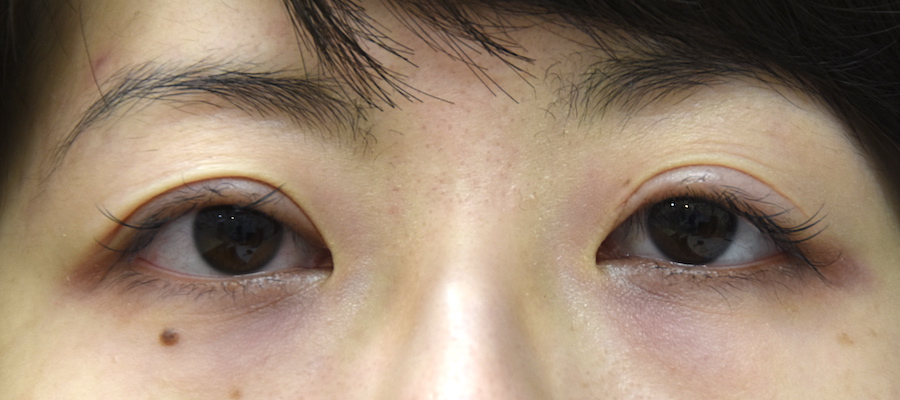

基本的には筋肉の処理は行わず、従って下の写真でもわかる様に目の開き方自体にはほぼ変化はありませんが、不自然さはだいぶ改善しました。左側を右に合わせて自然な二重にするとより左右差が目立たないのでしょうが、患者さんが希望されずそのままとしています。

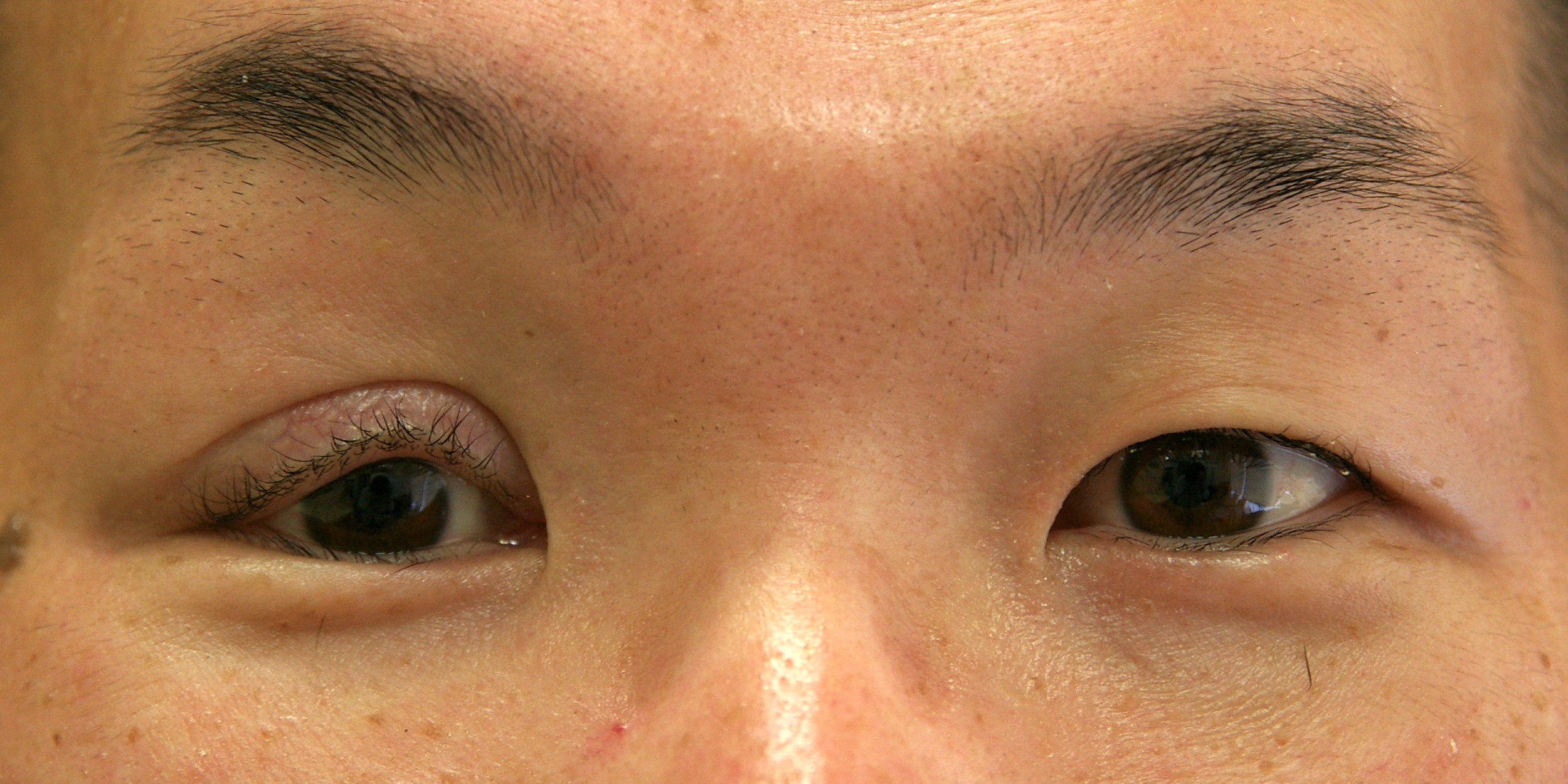

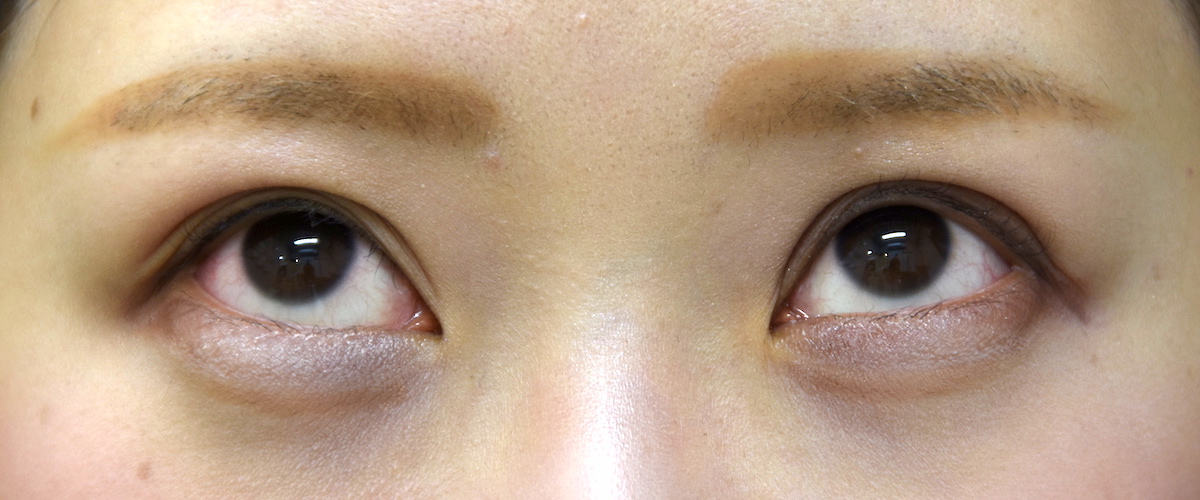

他院で手術したが結果が良くなかった例(2)

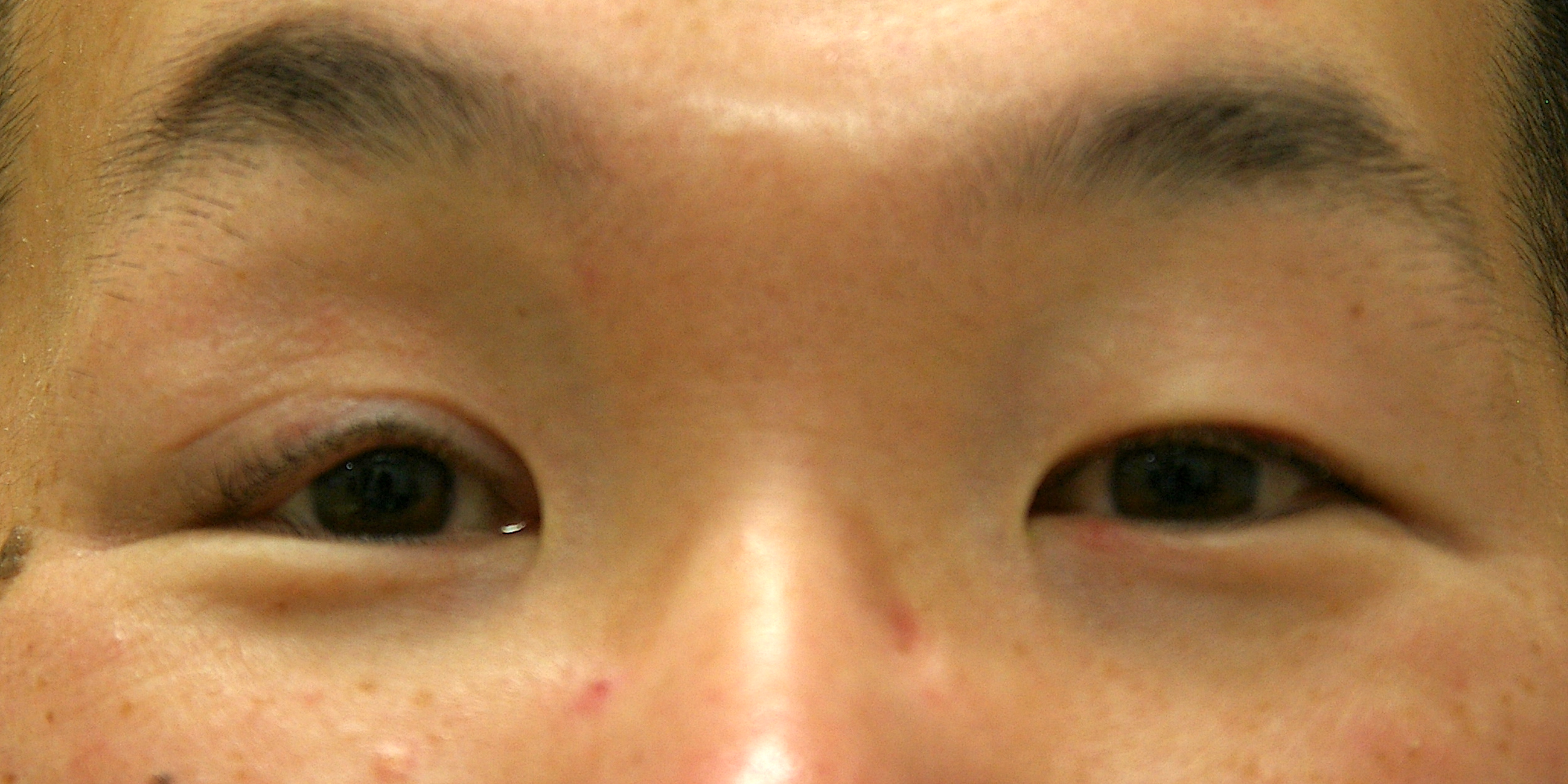

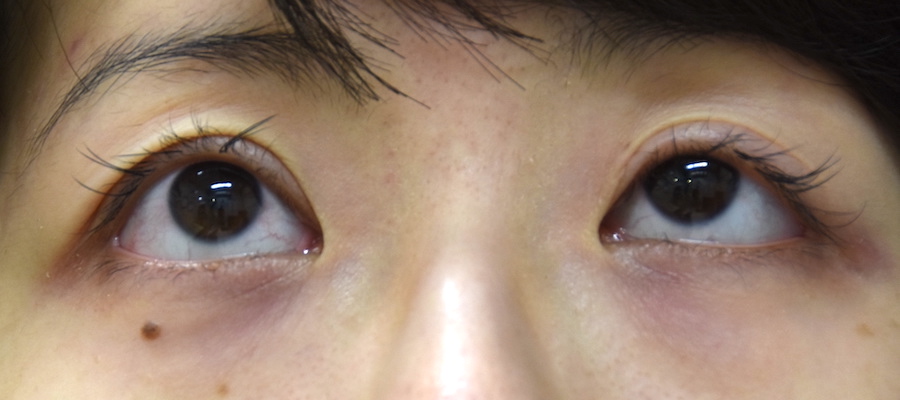

下の患者さんは他院で既に10回以上の修正手術を受けています。瞼の中は傷痕の硬い組織で充満しており、眼輪筋などの筋肉も眼窩脂肪も大部分切除され、脂肪移植や人工物の注入、さらに移植した異物の切除、再移植などを繰り返し受けています。ふたえのラインは無くなって逆に傷として盛り上がっています(右、手術開始前のデザイン。)皮膚の表面には凸凹した傷がたくさんあり、血管が浮いて厳しい条件です。

下段左は術後1ヶ月。自然とは言えませんが何とかふたえのラインは出来ました。右はその後半年。腫れが引くと、目はぱっちりとあきましたが、どうしてもわずかな左右差や不自然さが残ってしまいます。

大江橋クリニックでは、こうした条件の悪い難しい患者さんでも何とか美容的に許容できる結果を得られるよう、時間のかかる困難な手術も行なっています。

先天性眼瞼下垂

見逃されていることが多い軽度の単純性眼瞼下垂

若い患者さんなのに挙筋腱膜がずれていることもある

※ 皮膚を切り取らない手術(埋没法や結膜側からの手術)では、

効果は限定的だと考えています。

※ いわゆる眉下切開(眉毛下縁切開からの皮膚切除)は、

少なくとも初回手術では行わないほうが良いと考えています。

手術してみないとわからないこともある

大江橋クリニックで行っているまぶたの手術の中で、最も多いのが眼瞼下垂症手術です。その中でも先天性眼瞼下垂と思われる方の中には、筋肉の発達が悪く瞼を持ち上げる力が弱いからなのか、両眼とも筋肉の力は正常だが付着している位置がずれているためなのか、手術してみるまでわからない患者さんも多くいます。

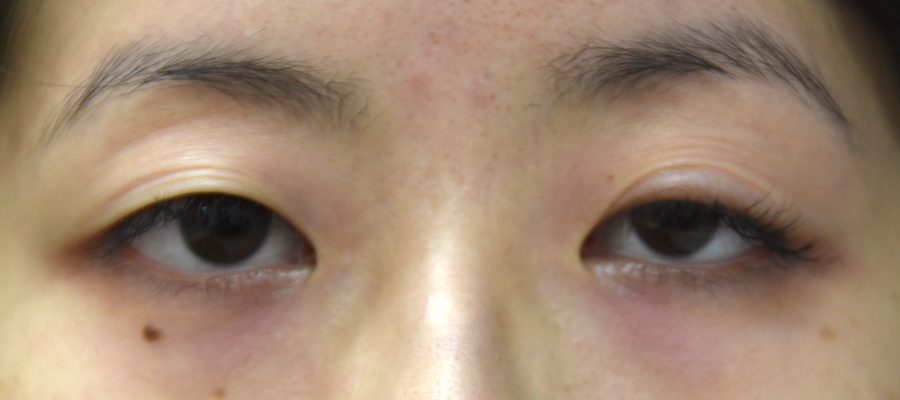

眼瞼下垂症手術の一例:ポイントは目を開けすぎないことでした

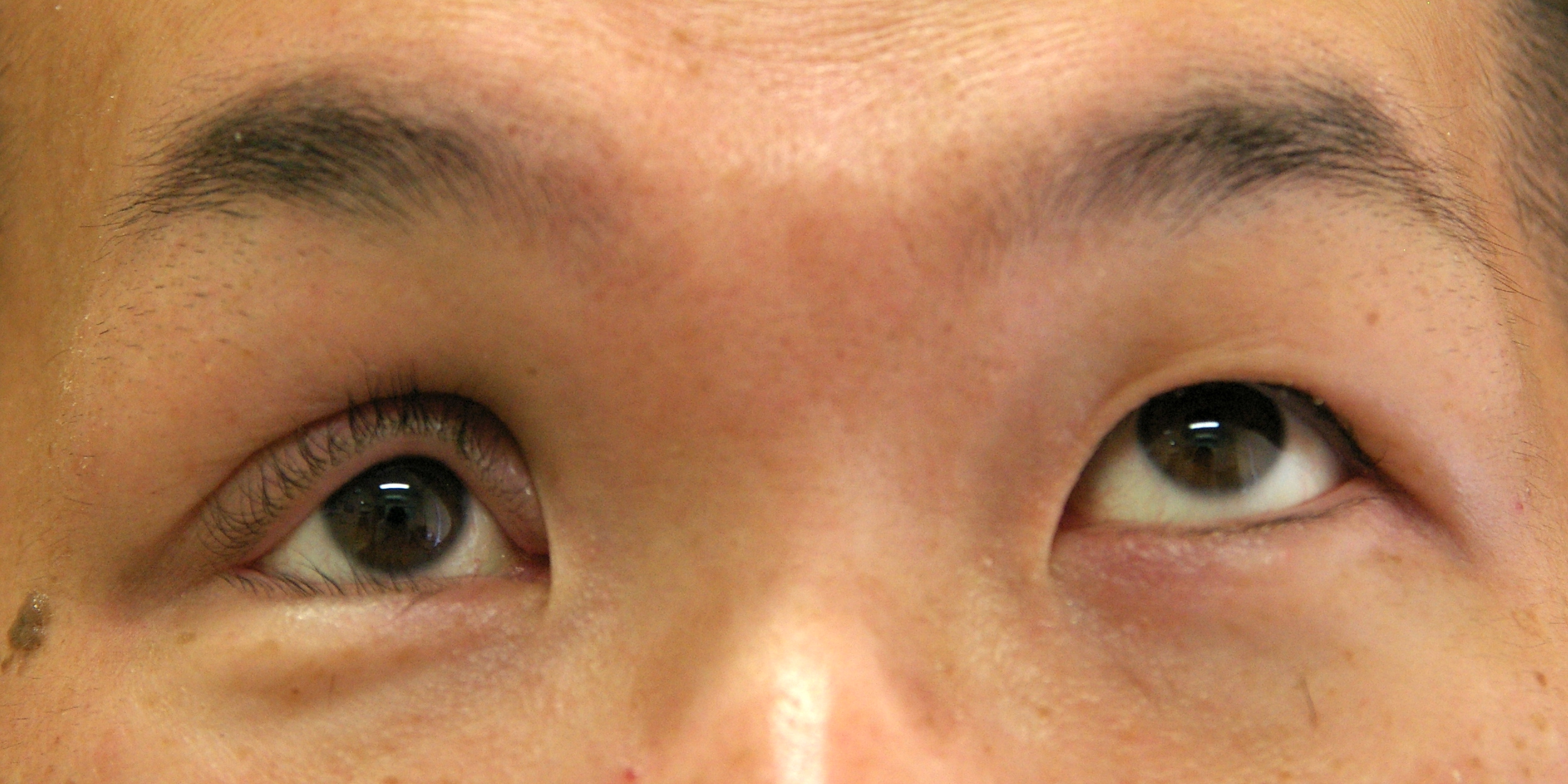

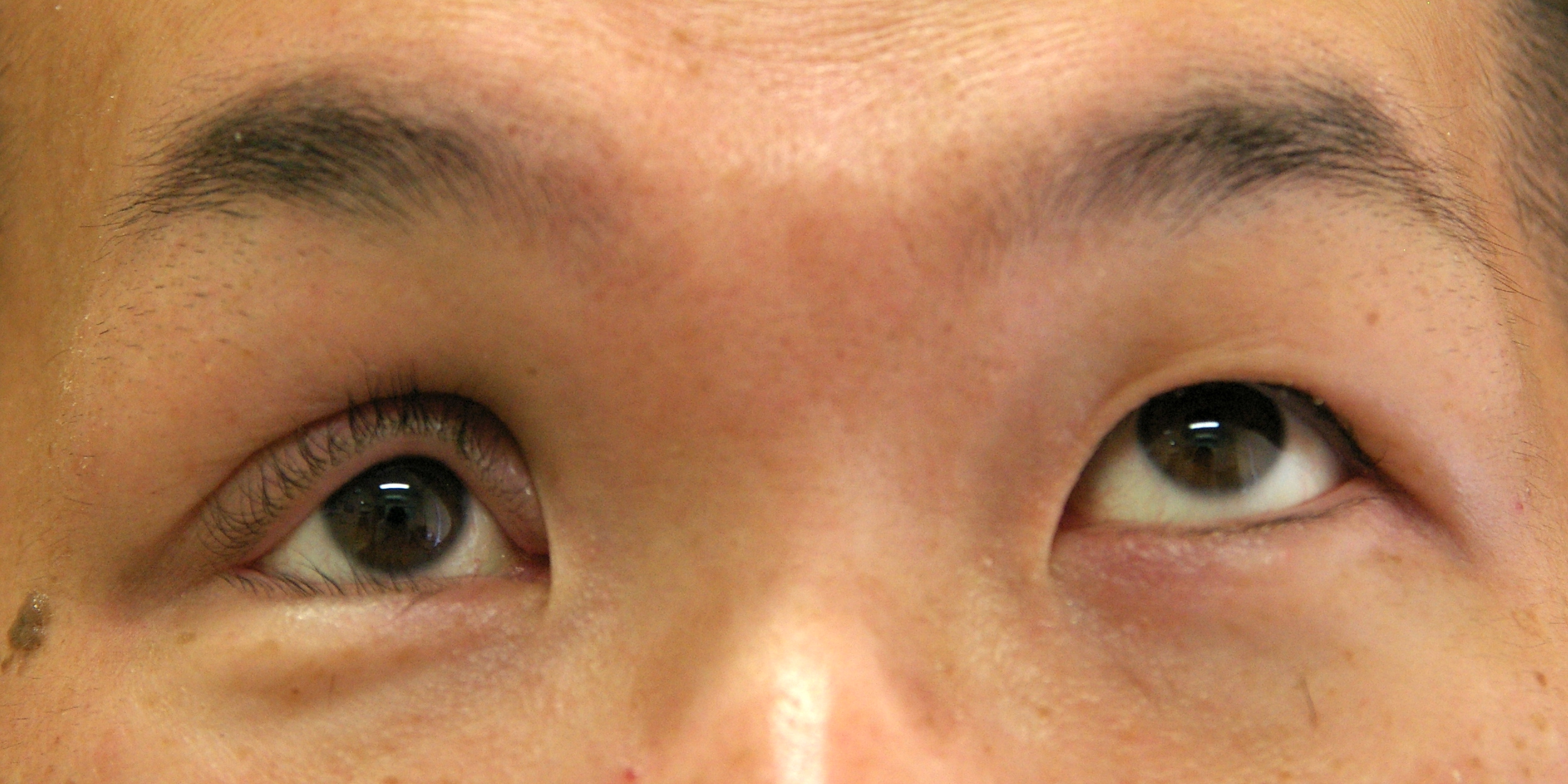

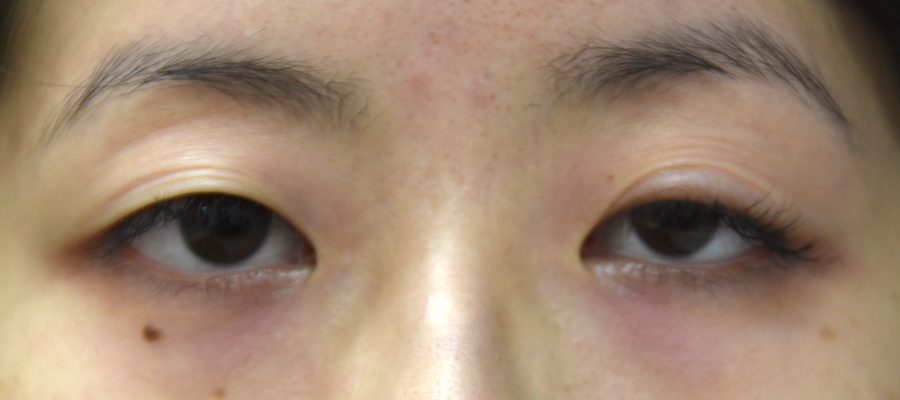

左先天性眼瞼下垂・術後右の眼瞼下垂がやや進行したため

4ヶ月後に右も手術した:術前術後(左術後1年)

上の例は左の先天性眼瞼下垂症手術です。右は初診時にははっきりした眼瞼下垂症状がなかったのですが、左が改善すると右にも後天性の眼瞼下垂があることがはっきりしてきたため、左側と同じ眼瞼挙筋前転法で手術しました。美容面を優先するなら、本来ならもう少しパッチリした目にしたいところですが、術後もあまりパッチリと開いているように見えないのには理由があります。

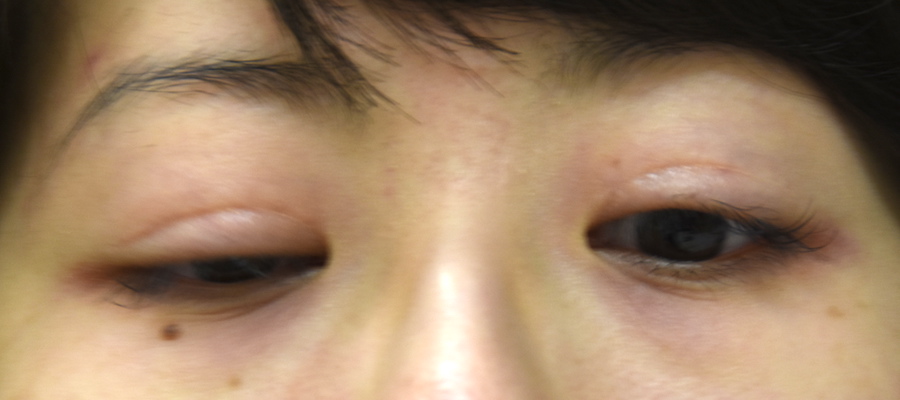

1回目の左のみの手術の術前術後です。やや控えめな開け方にとどめています。上方視は改善していますが、この程度の眼瞼挙筋の前転でも左目がきちんと閉じません(抜糸時の写真、この後1週間から1ヶ月程度で徐々に閉じられるようになります。)これ以上開けると1ヶ月以上たっても左目が閉じなくなります。

2回目の右目の術後を初診の時と比べてみます。右は先天性ではないので、眼瞼挙筋前転法で手術をすると上方視でかなりぱっちり開きます。左の先天性と差が出過ぎないよう、開き方を調整しています。上を見た時と下を見たときの左右の瞼の動きの差に注目してください。右のほうが大きく上がり大きく下がります。

ご覧のように先天性の眼瞼下垂では筋肉の動きが悪く、まぶたが上がらないだけでなく下がらないという特徴があります。上げすぎると目が閉じられなくなるだけでなく、下を向いた時の左右差が拡大して不自然になります。この場合、両目が閉じられるギリギリのところで左右に差があまり出ないように開瞼幅を調整する必要があります。

単に正面視したときにパッチリ開いているようにみせるだけなら、両目とももっと開瞼幅を大きくできます。一見キレイに見えますが、このような「正面視でぱっちり開ける」ことだけを重視した手術を行なってしまうと、上方視では右が開きすぎ、下方視では左が下がらず、しかも左は目がきちんと閉じられずドライアイなどの不快な症状が続きます。そうした不都合を避けるため、左右とも少し開き加減を減らしています。こうすることで、普段の生活において不自然な左右差を避けつつ、見ためと視機能の若干の改善が得られるよう調整したのです。100%の満足は得られないことを、術前にご説明しています。

様々な眼瞼下垂症の初回・修正手術をはじめ、瞼のたるみの改善、瞼のできもの切除など、瞼の形を損なう様々な原因をとりのぞき、瞼をきれいに整える手術を得意としています。

もちろんこういったサイトの常として、症例写真の多くは(リスクや合併症の説明をする場合を除き)結果が良くご本人も納得されている患者さんの写真を使用しています。患者さんによっては残念ながら左右差が残るなどご希望通りに仕上がらないこともあります。骨格や皮膚の状態、前医の手術後の傷の程度などによっては、再手術を行ってもきれいに修正できないことすらあります。

大江橋クリニックでは、たとえ条件が悪くともそれなりの結果が出せるよう、それぞれの患者さんに対して真剣に向き合って治療しています。

多くのサイトで「眼瞼下垂とは、瞼が下がること」のような粗雑な説明がなされています。まぶたのどこが、どのように下がるのかすら明確な記述はありません。眼瞼下垂を専門としない医療機関だけでなく、専門と称している医療機関でさえも、外見を一瞥しただけで、本当は眼瞼下垂の症状がない人に「眼瞼下垂」の病名をつけ、手術までしているところもあります。

まず第一に、眼瞼下垂の診断は多くの手順を踏んで慎重になされるべきです。手術法も、基本的には標準的な術式で行われるべきです。ふたえの手術と似たように見えるため、瞼の構造を熟知していない医師により、見様見真似で埋没法もどきの手術が行われるなど安易な手術で多くの被害者が出ています。「簡単な」手術を勧めてくる医師の中には、標準的な手術をする技量がない医師も多く混じっています。切らない手術を勧められたら疑った方が良いと思います。

症状と治療法が合致していない場合、結果が良くないのは当然のことです。まずきちんと診断をつけましょう。

眼瞼下垂であると思わずにふたえの手術を受けていた

これとは逆に、二重まぶたにしたいと思い単純な二重の手術(埋没法など)を何回も繰り返しても左右差が揃わなかったり、片側だけすぐ取れるという患者さんの中には、片側だけの先天性眼瞼下垂の方が多いのではないかと思っています。

こうした場合、片側だけ眼瞼下垂の手術をするのも一つの方法です(下図参照)。

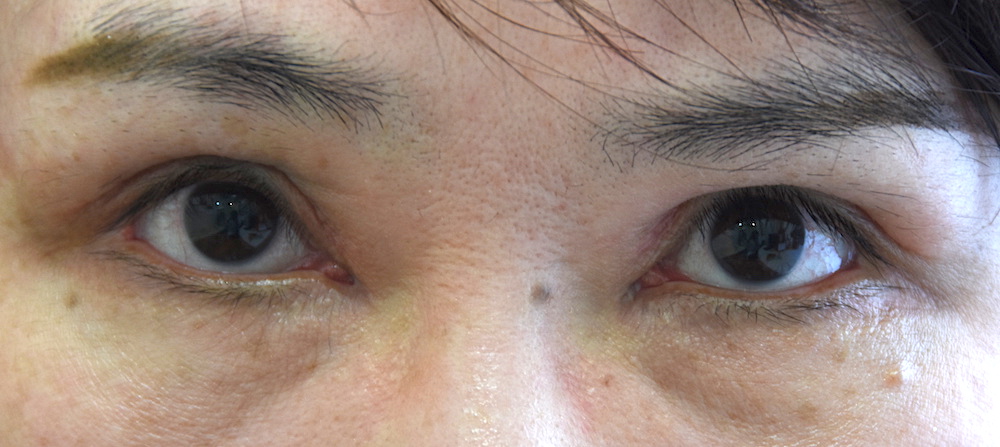

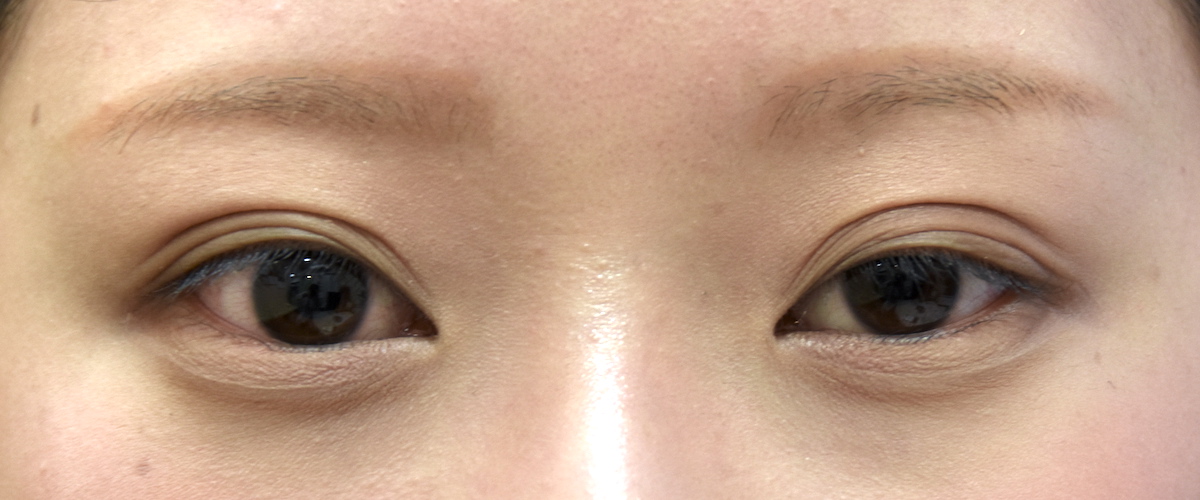

他院で埋没法による二重まぶたの手術を受けてあまり改善しなかった、片眼の先天性眼瞼下垂の一例(左のみ眼瞼下垂症手術をして左右差が改善しました。上方視してもらうと特に改善度がよくわかります。手術していない右側も改善しています。右の重瞼ラインの乱れは後日左に合わせて自費での重瞼手術を予定しています)

先天性眼瞼下垂に後天性の下垂が合併する事がある

コンタクトレンズの使用は後天性眼瞼下垂の原因の一つですが、このほか特に思い当たる原因がなくても徐々に片方の眼瞼下垂が進行してくることもよくあります。実は軽度の先天性眼瞼下垂が元々あったものが見逃されている場合があるのではないかと思っています。

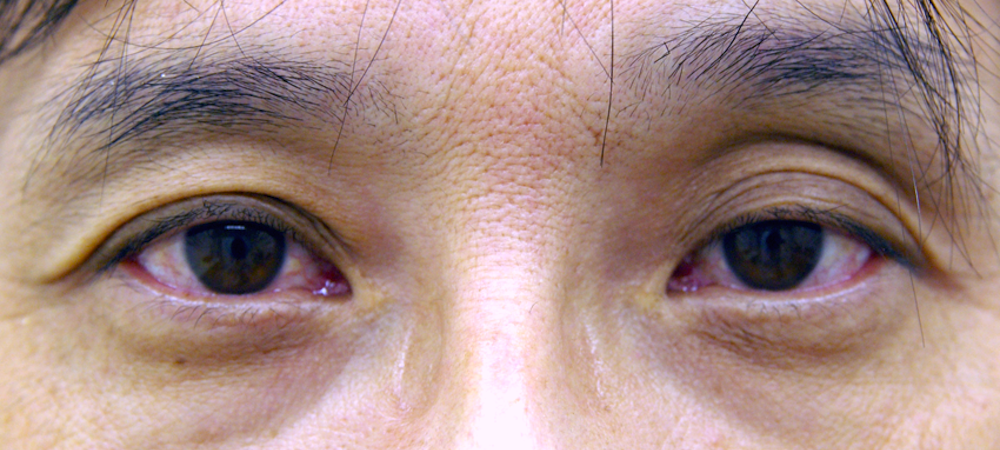

下図は上にも拡大写真をあげましたが、両側の眼瞼下垂が時間差で進行してきた例です。コンタクトレンズ性眼瞼下垂では発症の時期に左右差があり、どちらかが先行して下がってくることがあります。両側に症状がありますが、まず重症の左側を先に手術しました。右にも症状があるのでぱっちり開けすぎると逆に左右差が目立ちます。男性であることも考慮し、あまり開けすぎないようにして左右差を調整しています。

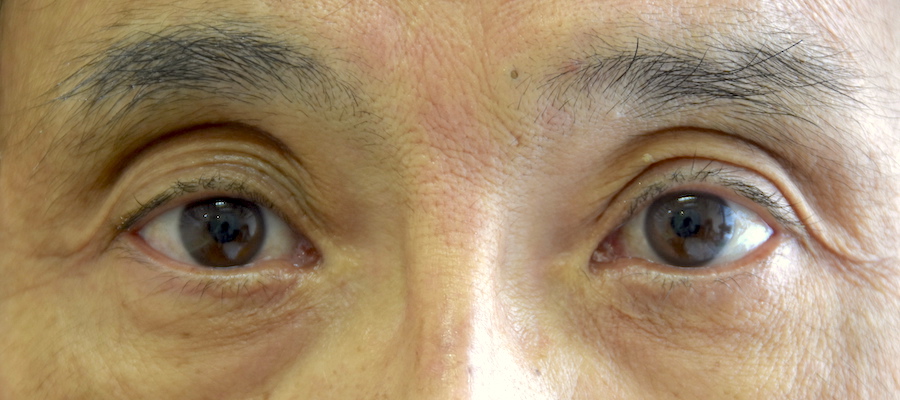

左側のみ手術して見た目を揃えた男性の眼瞼下垂の一例。右側もこの数年後に下垂が進行してきたため、9年後には両側を同時に手術しました。

PC版の眼瞼下垂のページに手術直後からの経過の写真などがあります。

下が同じ患者さんの9年後です。年月の経過でやや皮膚にタルミは出ていますが、下垂症状の後戻りはあまりありませんでした。皮膚切除とともに、眼瞼挙筋を固定した位置の微調整を行いました。進行の遅かった右目はもともと先天性ではないため、術後の開瞼は左よりも良好です。

手術をしなかった右目は、その後9年間で眉の挙上と眼瞼陥凹が進行しています。(写真左)

右の写真は術後日が浅くまぶた周囲に皮膚炎もあるためやや不自然に見えますが、3ヶ月くらいで左右差も解消してきます。

眼瞼下垂の自覚はないがぱっちりさせたい

はっきりした眼瞼下垂の症状がない場合、通常美容手術の対象となりますが、逆に美容的な希望優先で行う二重手術の際に、眼瞼挙筋の瞼板への固定(いわゆるタッキング)を追加して隠れた眼瞼下垂も治してしまうこともあります。(このような場合、事前にお約束した二重の手術として行い、タッキングに伴う差額や追加料金は頂いていませんので、言って見れば患者さんにとってお得な手術です)

重瞼希望の患者さんで、術前の診察でははっきりとした眼瞼下垂症状はなかったが、重瞼手術(切開法)の際に眼瞼挙筋腱膜を瞼板に固定することで瞼が楽に綺麗に開くようになった女性の潜在性眼瞼下垂の一例

大切なご注意

もちろん手術ですからダウンタイムもリスクもそれなりにあり、回復までの時間にも個人差がかなりあります。

また元の症状の違いによって誰でも左右差なく綺麗に治るという保証はありません。特に、眼瞼挙筋の力が生まれつき左右で違う先天性の眼瞼下垂では、一度の手術で左右差を完全に無くすことは難しいものですし、筋肉の動きが悪い場合には「ぱっちりあけてしまう」ことで逆に「目がつぶれない」という症状が悪化してしまうため、ほどほどの改善で我慢しなければならないこともあります。

患者さんの日常生活で何が困るのかを考慮せず、単純に「ぱっちり開くように」手術され、術後のフォローも不十分なため苦しんでいる患者さんも時々見られます。手術後は眼瞼挙筋だけでなく目の周りの多くの筋肉が今までと違う動きをするようになるため、人によっては術後の「筋トレ」が必要になったり、落ち着くまで数ヶ月を必要としたり、視線を動かす時に不自然にならないように練習しなければならないこともあります。

手術とは、そうした術後管理も含めて一つの治療です。手術したらそれで終わりではなく、術前から術後まで長い時間かけて良い結果を得るよう努力することで、初めてその手術が成功したと言えるのです。

編集中